Astabile Kippstufe mit Transistoren

In einer astabilen Kippstufe steuern sich zum Beispiel zwei bipolare Transistoren als elektronische Schalter periodisch gegenseitig vom leitenden in den gesperrten Zustand. Sie sind über Koppelkondensatoren vom Kollektor des einen Transistors zur Basis des anderen Transistors verbunden. Die Schaltung funktioniert ohne ein zusätzliches äußeres Steuersignal. Ihrem Verhalten nach wird die Schaltung auch als Multivibrator bezeichnet.

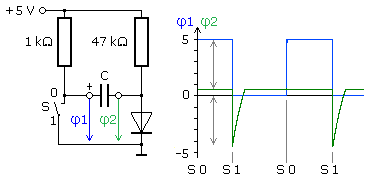

Der Schaltungsausschnitt soll den Einfluss des Koppelkondensators im späteren Multivibrator veranschaulichen. Der Schalter steht für die Kollektor-Emitter-Strecke des einen Transistorzweigs. In der Stellung S0 wäre der Transistor gesperrt und über den 1 kΩ Arbeitswiderstand ist die positive Elektrode des Kondensators mit der Betriebsspannung verbunden. Der 47 kΩ Widerstand ist mit der anderen Elektrode verbunden. Die in Reihe geschaltete Diode steht für die spätere Basis-Emitter-Strecke des anderen Transistorzweigs. In dieser Schalterstellung ist die Diode leitend.

Der Schalter ist bei S0 geöffnet und der Kondensator wird über den 1 kΩ Widerstand geladen. Das Potenzial der positiven Elektrode beträgt φ1 = 5 V. An der anderen Elektrode liegt mit φ2 = +0,6 V die Durchlassspannung der Diode. Die Ladespannung des Kondensators ist die Potenzialdifferenz φ1 − φ2 = +4,4 V. Im Umschaltmoment ist der Schalter bei S0 geschlossen. Der Ladezustand des Kondensators ist noch unverändert. Seine positive Elektrode liegt jetzt niederohmig auf Massepotenzial. Der geladene Kondensator wirkt als Spannungsquelle und seine rechte Elektrode hat in diesem Moment das auf Masse bezogene Potenzial φ2 = −4,4 V. Solange der Schalter geschlossen bleibt fließt von der Betriebsspannung durch den 47 kΩ Widerstand der Umladestrom nach Masse. Hat das Potenzial mit φ2 = 0,6 V die Durchlassspannung der Diode erreicht, dann ist die Umladung beendet.

Wird die Schalterstellung S0 geöffnet, so liegt wieder die höhere Betriebsspannung über den 1 kΩ Widerstand an der positiven Kondensatorelektrode und die Gegenelektrode bleibt auf dem Potenzial der leitende Diode. Der Kondensator wird auf die anfängliche Potenzialdifferenz von φ1 − φ2 = +4,4 V geladen.

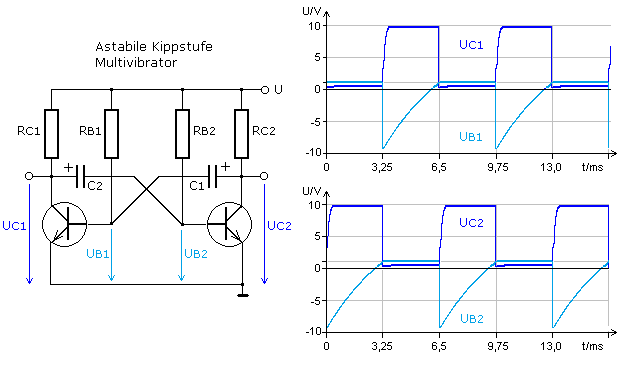

Die folgende Schaltung des Multivibrators ist symmetrisch aufgebaut. Sie hat gleiche npn-Transistoren, mit dem 1 kΩ Arbeitswiderstand im Kollektorkreis und dem 47 kΩ Basisvorwiderstand. Der Kollektor des einen Transistors ist über einen 100 nF Kondensator mit der Basis des anderen Transistors verbunden. Die DC-Betriebsspannung der Schaltung beträgt 5 V. Nach dem Einschalten sind an den Ausgängen A1 und A2 symmetrische zueinander invertierte Rechtecksignale messbar. Welcher der beiden Transistoren anfangs leitet oder sperrt ist einzig von den Bauteiltoleranzen abhängig. Beim Einschalten einer Simulationsschaltung kann auch ein statischer Zustand eintreten, da die gleichen Schaltelemente in den Bauteilbibliotheken absolut gleiche Betriebsdaten haben.

Die Diagramme zeigen einen Signalausschnitt des eingeschwungenen Zustands. Bis zum Zeitpunkt t1 leitet der Transistor K1 und seine Basis-Emitter-Spannung beträgt UB1 ≈ +0,7 V. Der Ausgangs A1 hat nahezu Massepotenzial. Das untere Diagramm zeigt, dass der Transistor K2 gesperrt ist und A2 den Wert +5 V hat. Der Kondensator C2 wird über den Widerstand RB2 geladen. Zum Zeitpunkt t1 erreicht die Basis-Emitter-Spannung den positiven Wert UB2 ≈ +0,7 V. Der Transistor K2 schaltet in den leitfähigen Zustand. Im oberen Diagramm ist zu erkennen, dass die Polarität der Basisspannung für K1 jetzt den Wert UB1 ≈ −4,3 V hat. Im Umschaltmoment hat C1 noch seinen Ladezustand und wirkt als Spannungsquelle mit negativer Polarität an der Basis K1. Der Transistor K1 wird sofort gesperrt und die Ausgangsspannung A1 wechselt auf +5 V.

Im Zeitabschnitt t1 bis t2 wird der Kondensator C1 über RB1 geladen. Zum Zeitpunkt t2 ist die Basis von K1 positiv mit UB1 ≈ +0,7 V. Der Transistor K1 wird leitend und die Ausgangsspannung an A1 nimmt nahezu Massepotenzial an. Zum Umschaltmoment ist der Ladezustand von C2 unverändert und wirkt mit negativer Ladespannung UB2 ≈ −4,3 V auf die Basis K2. Der Transistor K2 wird sofort gesperrt und der Ausgang A2 wechselt auf +5 V.

Im Zeitabschnitt t2 bis t3 wird der Kondensator C2 über RB2 geladen. Zum Zeitpunkt t3 ist die Basis von K2 positiv mit UB2 ≈ +0,7 V. Der Transistor K2 wird leitend und die Ausgangsspannung an A2 nimmt nahezu Massepotenzial an. Zum Umschaltmoment ist der Ladezustand des Kondensators C1 unverändert und wirkt mit negativer Ladespannung UB1 ≈ -4,3 V auf die Basis K1. Der Transistor K1 wird sofort gesperrt und der Ausgang A1 wechselt auf +5 V. Der Zeitabschnitt t3 bis t4 entspricht dem von t1 bis t2. Bei einem symmetrischen Schaltungsaufbau sind die Puls- und Pausenzeiten gleich lang. An den Ausgängen entstehen zueinander invertierte gleiche Rechtecksignale.

Ist in dieser Grundschaltung des Multivibrators die Betriebsspannung größer 5 V dann erhält der sperrende Transistor an seiner Basis eine zu hohe negative Spannungsspitze. Für bipolare npn-Transitoren wird ein Grenzwert für die Basis-Emitter-Spannung von −5 V angegeben. Bei einer höheren Sperrspannung kann durch einen möglichen Zenereffekt ein höherer Sperrstrom den Transistor zerstören.

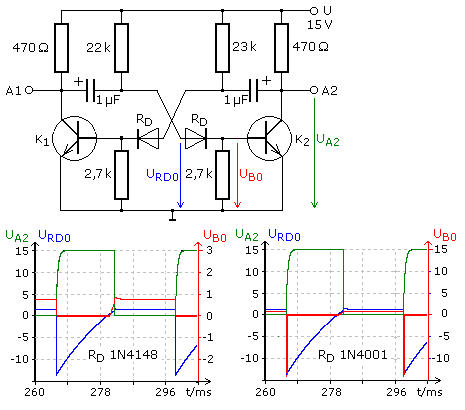

Die folgende Simulationsschaltung wird mit 15 V betrieben und hat für die Transistoreingänge eine Schutzschaltung. Für ein reproduzierbares Funktionieren mussten sich die Werte der beiden Basisvorwiderstände etwas unterscheiden. Die Schutzschaltung besteht aus einer in Reihe zur Basis-Emitter-Strecke geschalteten Diode. Zusätzlich ist ein Widerstand von der Basis zur Masse geschaltet. Die Schaltdiagramme sind für unterschiedliche Diodentypen aufgenommen. Die Diode soll die negative Spannungsspitze und den negativen Spannungsverlauf der Kondensatorumladung abblocken. Die 1N4148 ist eine kleine Schaltdiode, die 1N4001 eine Gleichricht-(Netz)-Diode. Der pn-Übergang einer leitenden Diode ist mit Elektronen geflutet, die zum Aufbau der Sperrzone erst abfließen müssen. Schaltdioden haben eine sehr viel kürzere sogenannte Ausräumzeit. Der zusätzliche Widerstand an der Basis unterstützt das Abfließen der Elektronen aus der pn-Zone der Diode.

Die Diagramme zeigen das Rechtecksignal (grün) am Transistor K2. Die Umladekurve (blau) beginnt mit der negativen Spannungsspitze von ungefähr −13 V. Dargestellt ist der Spannungsverlauf von der Anode nach Masse. Der Spannungsverlauf (rot) von der Kathode der Diode nach Masse ist gleich der Spannung von der Basis des Transistors nach Masse. Das Diagramm links stellt die Signale für eine schnell schaltende Schaltdiode dar. Bei der Verwendung der 1N4001 Gleichrichtdiode gelangt im Umschaltmoment aufgrund der längeren Ausräumzeit die negative Spannungsspitze an die Basis des Transistors.

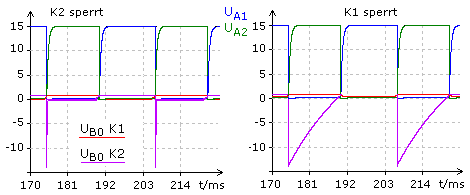

Die folgenden Diagramme verdeutlichen die unterschiedlichen Einflüsse der beiden Diodentypen. Für beide Transistoren sind die Ausgangssignale und die Spannungsverläufe von der Basis zur Masse dargestellt. Die Basis des Transistors K1 ist mit der Schaltdiode 1N4148 und der Transistor K2 mit der Gleichrichtdiode 1N4001 verbunden. Im Diagrammbild links sind die zur Basis-Emitter-Strecke geschalteten Widerstände aktiv, im Diagrammbild rechts sind sie unterbrochen (weggelassen). Die Diode 1N4001 kann aufgrund der zu langsamen Ausbildung der Sperrzone den Transistor K2 nicht schützen.

Wesentlich einfacher ist der Aufbau einer astabilen Kippschaltung mit dem Timer-IC 555. Prinzipielle Schaltungen und deren Beschreibungen sind in einem gesonderten Kapitel dargestellt.

Impuls- und Pause-Schaltzeiten

Eine astabile Kippstufe hat ein gutes Schaltverhalten wenn der Basisstrom so groß ist, dass die Transistoren schnell und sicher in die Sättigung geschaltet werden können. Ein Rechtecksignal wird durch seine Impuls- und Pausenzeit charakterisiert. Die Periodendauer ist die Summe beider Zeiten und ihr Kehrwert ist die Frequenz des Rechtecksignals. Die Zeiten sind von der Umladegeschwindigkeit der Kondensatoren abhängig. Mit leitendem Transistor K1 wird der Kondensator C2 über den Widerstand RB2 und dem niederohmigen Bahnwiderstand rCE des K1 umgeladen. Da rCE im Vergleich zum Basisvorwiderstand sehr klein ist, kann er bei der Berechnung vernachlässigt werden. Der Umschaltvorgang erfolgt nach einer Halbwertzeit, der Zeitkonstante \(\tau = R \cdot C\). Ist die Schaltung unsymmetrisch dimensioniert, so errechnet sich die Zeitkonstante der Gegenseite mit den Werten von C1 und RB1. \[\begin{array}{l} {\tau _1} = ({R_{B1}} + {r_{CE\,K2}}) \cdot {C_1}\quad \Rightarrow \quad {\tau _1} = {R_{B1}}\,{C_1}\\ {\tau _2} = ({R_{B2}} + {r_{CE\,K1}}) \cdot {C_2}\quad \Rightarrow \quad {\tau _2} = {R_{B2}}\,{C_2} \end{array}\] Für die Impuls- und Pausenzeiten gilt: \[{t_1} = {t_i} = \ln 2 \cdot {\tau _1}\quad \quad {t_2} = {t_p} = \ln 2 \cdot {\tau _2}\] Für die Periodendauer und die zugehörige Frequenz gilt: \[T = {t_1} + {t_2}\quad \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{{{t_1} + {t_2}}}\]